はじめに

日本には1590万人(女性が1180万人、男性が410万人)の骨粗鬆症の患者さんがいると考えられています。しかし、そのほとんどの方は骨折してはじめて自分が骨粗鬆症であることに気づくのです。なぜなら、日本で骨密度検査を受けている人の割合は平均5%で、兵庫県ではたったの3%なのです。血糖値を測らなければ糖尿病がわからないように、骨密度を測らなければ骨折をする前に骨粗鬆症の診断はできません。骨粗鬆症が進行してから治療を開始しても、骨密度を正常に戻すことはできませんが、40から60代で骨粗鬆症の治療を開始すれば骨密度を正常に戻すことも可能です。

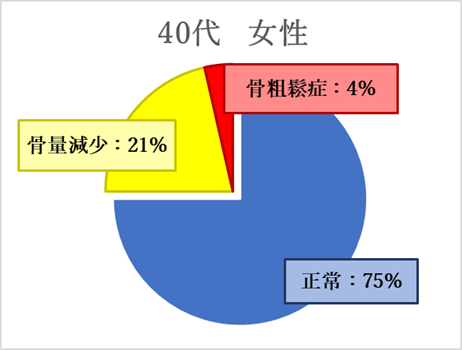

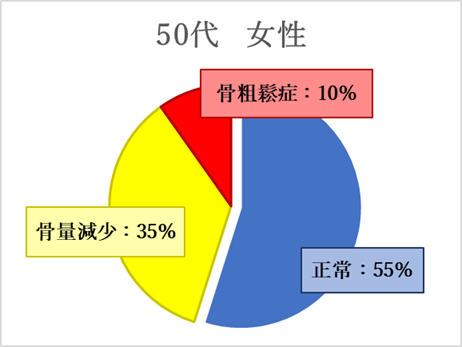

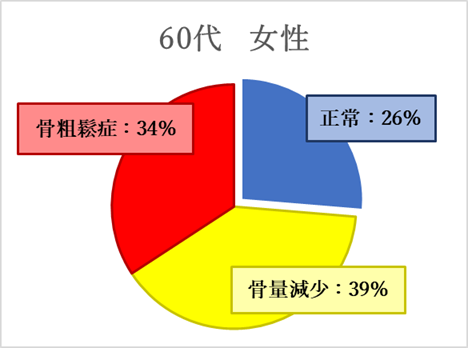

当院の健診センターを受診した126人の骨密度のデータでは、40代の女性であれば4人中3人は正常ですが、60代になると正常は4人中1人で、骨粗鬆症は3人に1人になってしまいます。したがって、40代から自分の骨密度を知り、骨密度が減少していれば治療を開始することが大切と考えます。

図1. 40代女性では4人に3人が正常です。

図2. 50代女性では約半分の人が正常です。

図3. 60代女性では4人に1人が正常です。

骨粗鬆症の診断

当院での骨密度検査は腰椎と大腿骨頚部で行います。それは脊椎椎体骨折の5年生存率が60%で大腿骨近位部骨折の5年生存率が50%と言われているように、この2か所の骨折は生命予後に大きくかかわるからです。健康な方であれば転倒しても骨折はしませんが、骨密度が低下している方では立っている高さからの転倒で骨折してしまいます。腰椎か大腿骨頚部のどちらかが、20歳の時に比べて80%を下回っていると骨量減少で、70%以下では骨粗鬆症と診断されます。

骨粗鬆症の原因を調べるために、血液中のカルシウムやリンなどの電解質を調べます。カルシウムの値が異常に高い方は副甲状腺に腫瘍がある方もおられます。次に、カルシウムとリンの消化管での吸収に必要なビタミンDと、カルシウムを骨に運ぶときに必要なビタミンKの充足度を測ります。ビタミンDとKのどちらかが欠けていてもカルシウムは不足して骨形成は阻害されてしまいます。さらに、私たちの全身の骨は約3年ですべて作り変えられているのですが、骨を新しく作り替えるために常に骨の破壊と形成を繰り返しているのです。40歳までは女性ホルモンの影響で骨破壊は抑えられていますが、50歳前後では女性ホルモンが減ることにより、骨破壊が急激に亢進する人がいます。そうすると骨形成が追い付かなくなり骨密度の急な減少が起こります。したがって、骨破壊の程度も血液検査(TRACP-5b)で調べます。以上の検査結果より骨粗鬆症の原因を診断します。たとえば、ビタミンDが欠乏していれば、ビタミンDを処方し、骨破壊が亢進していれば、骨破壊を抑えるお薬を処方します。ビタミンDが欠乏している方にビタミンDを処方すると、1年後には大腿骨頚部の骨密度が最大で8%上昇します。骨密度を増やすには、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、そして歩くことが必要です。このうちのどれかが欠けていても骨密度は増加しません。

運動療法

私たちは歩くことによって足の骨に刺激を与え、その刺激で骨細胞が骨を作り出します。歩けない人はかかと落としや片足立ちだけでも骨形成には有効です。一方で、長く椅子に座っていると、骨破壊が亢進して骨密度は低下していきます。骨粗鬆症の治療に必要な運動は若い人では1日に8000歩以上のウォーキングを週に3回以上行うことが有効と言われています。70歳以上であれば6000歩以上が目安です。健康寿命を延ばすには、毎日、朝夕に20~30分程度散歩することをお勧めしています。

治療の効果

骨粗鬆症外来では何よりも運動療法と食事療法をお勧めしています。ビタミンDやビタミンKが欠乏していればビタミン剤を処方します。ビタミン剤の投与だけでも大腿骨頚部の骨密度は増えますが、それでも骨密度が下がっていく方には骨破壊を抑える薬や骨形成を促進する注射を処方します。また、ビタミンDやKが欠乏している方にいきなり骨破壊を抑える薬や骨形成を促進する注射を処方しても、骨密度は増えません。まずはカルシウムとビタミンを十分に摂って骨にカルシウムを届けることが何よりも大切です。したがって、散歩や日光浴をしたり、ヨーグルトを毎日食べたり、緑の野菜を毎日食べたりすることが骨密度の増加に最も大切なことです。

診断と治療の実際

1)70代女性Aさん

大腿骨の骨密度 64%(若い人の平均骨密度との比較:70%以下は骨粗鬆症)

ビタミンD(25OHビタミンD)15.6ng/ml(正常値30以上、20以下は欠乏)

ビタミンK充足度(ucOC)9.01 (正常値4.5以下、4.5以上はビタミンKが不足)

骨破壊のマーカー(TRACP-5b)342(正常値120-420、420以上は骨破壊亢進)

この患者さんはビタミンDとビタミンKが欠乏状態であったため、以下の処方をおこないました。

処方 アルファカルシドール0.5㎍1錠、グラケー15mg 3錠/1日

結果 6カ月後の骨密度は70%で、1年後は72%と1年間で8%上昇しました。

2)70代女性Bさん

大腿骨の骨密度 50%(若い人の平均骨密度との比較:70%以下は骨粗鬆症)

ビタミンD(25OHビタミンD)27.8ng/ml(正常値30以上、20-30は不足)

ビタミンK充足度(ucOC)2.69 (正常値4.5以下)

骨破壊のマーカー(TRACP-5b)451(正常値120-420)

この患者さんはビタミンDが不足していて、骨破壊がやや亢進していたため、

エディロール0.5㎍1錠を処方しました。

6カ月後の骨密度は53%で、1年後は57%と1年間で7%上昇しました。骨密度が低くても運動療法と食事療法をしっかりとすれば骨密度は増加します。お薬を続けられた多くの方の骨密度は増加しますが、治療を中止すると1年で1-3%低下してしまいます。骨粗鬆症の治療は何よりも根気よく続けることが大切です。

続きまして、神戸市垂水区では大腿骨近位部骨折が年々増加していますので、そのことについて説明します。

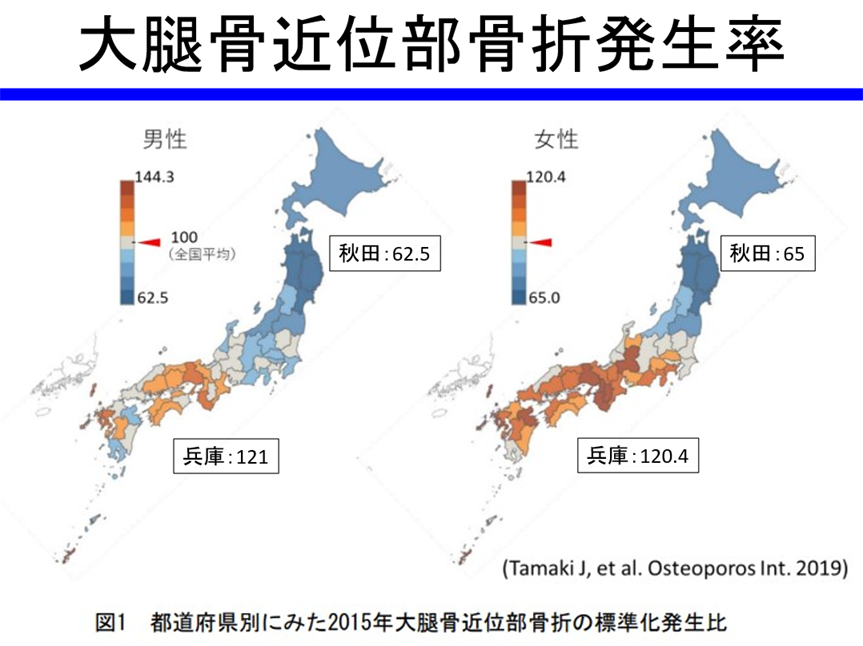

大腿骨近位部骨折の都道府県別発生率について

大腿骨近位部骨折には地域性があり、東北や北海道では少なく、岐阜県から西の地域で多発しています。なかでも兵庫県は日本で最も大腿骨近位部骨折の多いところです。

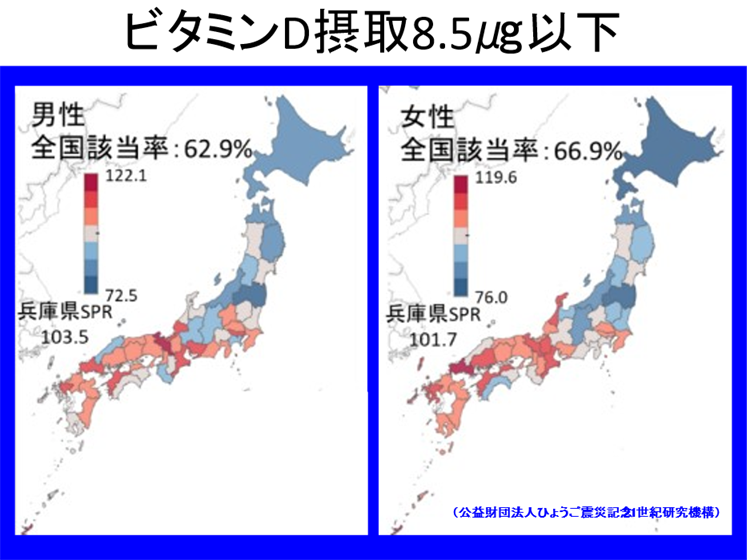

兵庫県で骨折が多い理由について

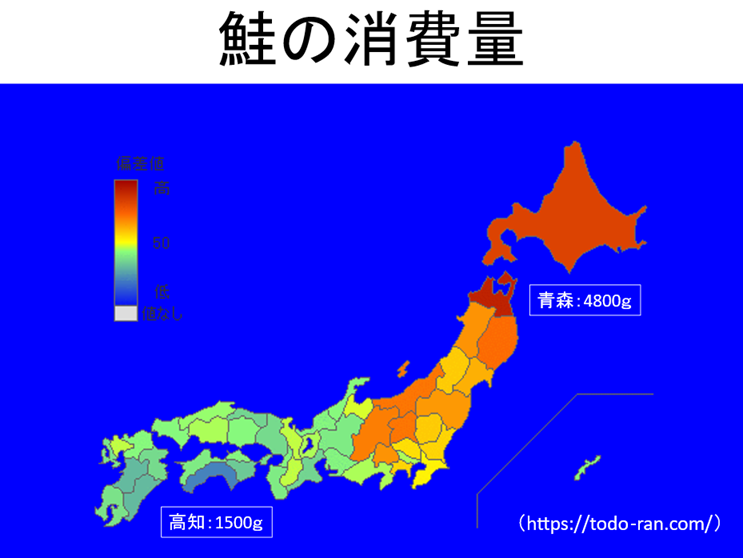

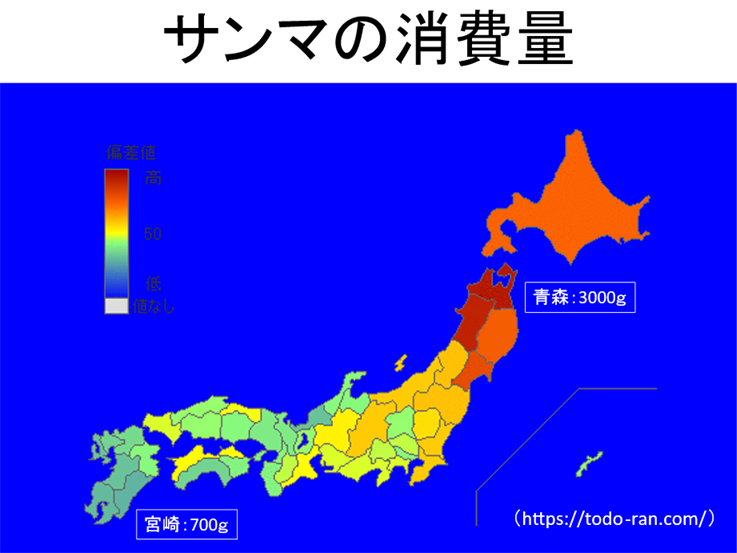

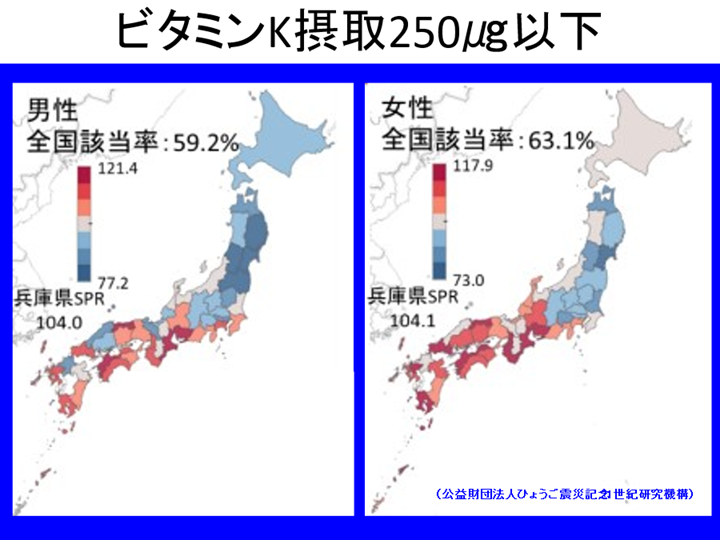

兵庫県が調査したデータでは、骨折が多い地域ではビタミンDとビタミンKの摂取量が不足しているのがわかります。それは東北や北海道では、さかなと野菜をよく食べるのに対して西日本ではあまり食べられていないからです。そもそも東北や北海道では日照時間が短いために、皮膚でビタミンDを作るのが不十分であり、鮭やサンマを食べることで食事からビタミンDを補う習慣があるのだと考えます。それに対して西日本では日光に当たることによりビタミンDが作られていたのが、最近は日傘をさす人が増えて、ビタミンDの欠乏した人が西日本で多いのではないかと考えます。当院で249人の血液中のビタミンDの値を調べたところ、正常が3.6%、不足が22.9%、欠乏が73.5%でした。垂水区では4人に3人がビタミンD欠乏状態ですので、骨折が多発している原因のひとつと考えます。ビタミンDはカルシウムの吸収以外にも、筋肉を維持すること、血管の若さを保つこと、風邪をひかない、大腸がんにならないなどの免疫にも関係していますので、ビタミンDを調べることは大切です。

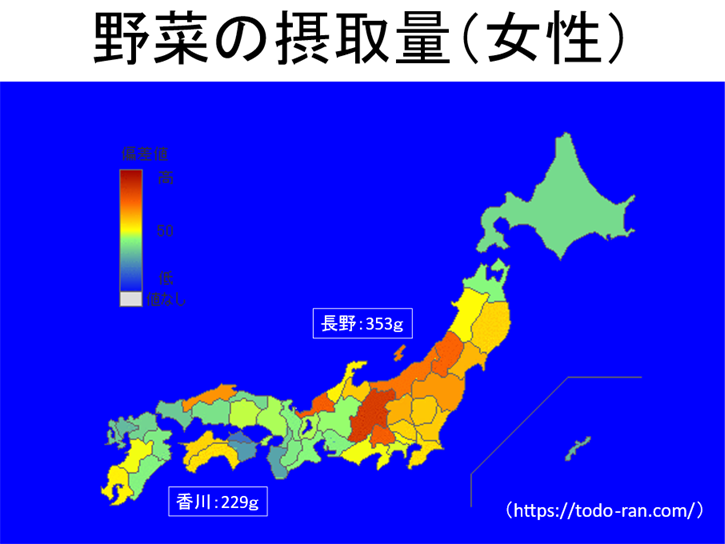

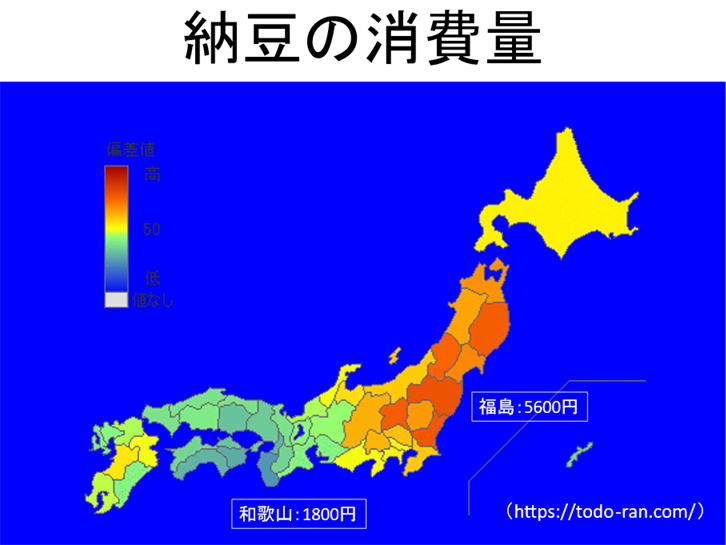

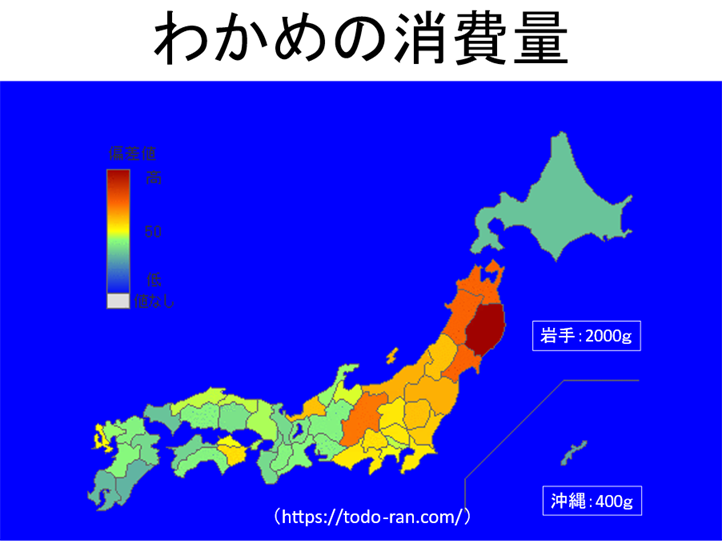

ビタミンKは野菜、納豆、海藻類に多く含まれており、東日本で多く食べられています。なかでも、野菜の摂取量と骨折の発生率は密接に関係しており、たとえば、福井、島根では比較的多く食べられているため、西日本でもこの地域の骨折は少ないです。ビタミンKはカルシウムを骨に運ぶ作用をしており、欠乏すると血管にカルシウムが溜まって石灰化が起こり動脈硬化になります。当院のデータではビタミンKが不足している人は、垂水区の4人に1人です。野菜は1日に350g以上食べることを目安にしましょう。関西では1日に250gぐらいしか食べられていません。

まとめ

大腿骨近位部骨折は予防することが大切です。骨折してしまうと自宅での生活が困難になり、介護施設に行かなくてはならなくなる人もいます。特に85歳以上の人が骨折をすると、元通りに日常生活が自立できる人は3人に1人です。まだ元気なうちに食事療法と運動療法を始めることが大切です。そのためにも定期的な骨密度の検査は必要と考えます。